今回のお参りは第三十番札所、百々山・善楽寺です。

院号を『東明院』というこちら、日の出を象徴するお名前で 、それは即ち

、それは即ち

土佐の国の中で一番最初に開かれた土地、という事を意味していますが、

人間が開拓したという事実の他、神様が最初に降り立った土地という事も

表しています。

その事を裏付けるように、大きな門をくぐり、桜の古木 の並木道を歩くと

の並木道を歩くと

土佐一宮神社があります。

明治初めの廃仏毀釈によって、多くのお寺が廃寺や無住となりましたが、

特に被害が大きかったのが、大きな神社の傍にあるお寺でした。

強引な政策の結果、多くの寺宝や有り難い御本尊が紛失・行方不明となり

縁起が分からなくなってしまったお寺も多くありましたが、この善楽寺も

例外ではありませんでした。

多くの方々の努力の結果、近年になってようやく御本尊が戻りましたが、

過去の無謀な政策の影響で、今だに苦労が続いている地域は、残念ながら

まだ存在することも事実です

***********

開けた場所に位置するこちらのお寺、周りを木々に囲まれてはいますが、

日当りの良い立地です

御本尊の阿弥陀如来像が安置される本堂は、近代的な鉄筋造りの建物で、

対照的に、大師堂は小ぶりな木造建築です。

境内は色とりどりの花が植えられ、近隣の方々の手で整備された様子は、

『血の通ったお寺』という印象です

珍しいのは、水子地蔵、子安地蔵、そして梅見地蔵という、個性の異なる

お地蔵さまがいらしゃる事。

子安地蔵さまは、子供の成長を願うと共に、育児に不安を抱く母親たちに

安らぎを与えて下さいます

上を見上げるようなお姿の梅見地蔵さまは、首から上・・・精神の病や、

頭痛などの平癒に、お力を発揮して下さるそうです

更には、そこから転じて、学力アップや集中力の向上を願う方々 の信仰も

の信仰も

集めているそうです。

***********

さて、皆さんお待ちかね、米裕さんの創作小咄、凸凹同行記。

お寺の周辺には神社も多い事に気付いたごんた

「お寺に神社は『付き物』か?」

・・・そんな疑問を持ったごんたに、たけやんが説明しています。

元々、自然神を崇拝していた日本に、仏教が伝来しました。

争いを嫌う仏教は、日本の神様に礼儀を尽くし、お寺の土地を頂くお礼に

神様を大事にお祀りし、国の安泰に力を尽くす事を誓いました。

それを聞いた神様は、仏教のみ教えに感銘し、お寺の建立を許すと共に、

神様自身が仏教を守る事を約束したのでした。

そのような形で、共に認め合い、力を発揮してきた神社とお寺でしたが、

明治政府の発した神仏分離令により、全国各地で廃仏毀釈運動が広まり、

地域文化の中心だったお寺は、悉く破壊されてしまいました

庶民の心の拠り所を失くす事で、中央に目を向けさせ、国を一つにして、

海外の列強に対抗するという目的だった様ですが、馬鹿な政府に反抗して

大切な御本尊や経典を隠して、必死に守り通そうとした人々がいる一方、

つまらない方針を鵜呑みにして、寺宝を盗んだり、仏像を破壊したりする

罰当たりな輩が多くいたのも、また事実です

お寺にも、神社にも、建てられたのには理由があります。

それは、地域が、土地を、国を思い、世が平穏であれと願った歴史です

先人の、その気持ちに思いを馳せ、我々が、その思い受け継いでいる事を

有り難く感じなければなりません

***********

納経所には、色々な記念品・土産物が販売されています。

米裕さんは、光明真言の入ったTシャツを購入されたようです

こうゆうさんは、頼まれものの枕カバーを入手されました

これは、梅見地蔵さまのお姿が入ったもので、頭・耳・鼻・口など・・・

首から上の病に効能があるそうです

こういった、札所毎での買い物も、お遍路の楽しみの一つです

***********

・・・という訳で、今回のダイジェストはこの辺で。

詳しくは、FMくらしきのOAと、Podcastでチェック!!

院号を『東明院』というこちら、日の出を象徴するお名前で

、それは即ち

、それは即ち土佐の国の中で一番最初に開かれた土地、という事を意味していますが、

人間が開拓したという事実の他、神様が最初に降り立った土地という事も

表しています。

その事を裏付けるように、大きな門をくぐり、桜の古木

の並木道を歩くと

の並木道を歩くと土佐一宮神社があります。

明治初めの廃仏毀釈によって、多くのお寺が廃寺や無住となりましたが、

特に被害が大きかったのが、大きな神社の傍にあるお寺でした。

強引な政策の結果、多くの寺宝や有り難い御本尊が紛失・行方不明となり

縁起が分からなくなってしまったお寺も多くありましたが、この善楽寺も

例外ではありませんでした。

多くの方々の努力の結果、近年になってようやく御本尊が戻りましたが、

過去の無謀な政策の影響で、今だに苦労が続いている地域は、残念ながら

まだ存在することも事実です

***********

開けた場所に位置するこちらのお寺、周りを木々に囲まれてはいますが、

日当りの良い立地です

御本尊の阿弥陀如来像が安置される本堂は、近代的な鉄筋造りの建物で、

対照的に、大師堂は小ぶりな木造建築です。

境内は色とりどりの花が植えられ、近隣の方々の手で整備された様子は、

『血の通ったお寺』という印象です

珍しいのは、水子地蔵、子安地蔵、そして梅見地蔵という、個性の異なる

お地蔵さまがいらしゃる事。

子安地蔵さまは、子供の成長を願うと共に、育児に不安を抱く母親たちに

安らぎを与えて下さいます

上を見上げるようなお姿の梅見地蔵さまは、首から上・・・精神の病や、

頭痛などの平癒に、お力を発揮して下さるそうです

更には、そこから転じて、学力アップや集中力の向上を願う方々

の信仰も

の信仰も集めているそうです。

***********

さて、皆さんお待ちかね、米裕さんの創作小咄、凸凹同行記。

お寺の周辺には神社も多い事に気付いたごんた

「お寺に神社は『付き物』か?」

・・・そんな疑問を持ったごんたに、たけやんが説明しています。

元々、自然神を崇拝していた日本に、仏教が伝来しました。

争いを嫌う仏教は、日本の神様に礼儀を尽くし、お寺の土地を頂くお礼に

神様を大事にお祀りし、国の安泰に力を尽くす事を誓いました。

それを聞いた神様は、仏教のみ教えに感銘し、お寺の建立を許すと共に、

神様自身が仏教を守る事を約束したのでした。

そのような形で、共に認め合い、力を発揮してきた神社とお寺でしたが、

明治政府の発した神仏分離令により、全国各地で廃仏毀釈運動が広まり、

地域文化の中心だったお寺は、悉く破壊されてしまいました

庶民の心の拠り所を失くす事で、中央に目を向けさせ、国を一つにして、

海外の列強に対抗するという目的だった様ですが、馬鹿な政府に反抗して

大切な御本尊や経典を隠して、必死に守り通そうとした人々がいる一方、

つまらない方針を鵜呑みにして、寺宝を盗んだり、仏像を破壊したりする

罰当たりな輩が多くいたのも、また事実です

お寺にも、神社にも、建てられたのには理由があります。

それは、地域が、土地を、国を思い、世が平穏であれと願った歴史です

先人の、その気持ちに思いを馳せ、我々が、その思い受け継いでいる事を

有り難く感じなければなりません

***********

納経所には、色々な記念品・土産物が販売されています。

米裕さんは、光明真言の入ったTシャツを購入されたようです

こうゆうさんは、頼まれものの枕カバーを入手されました

これは、梅見地蔵さまのお姿が入ったもので、頭・耳・鼻・口など・・・

首から上の病に効能があるそうです

こういった、札所毎での買い物も、お遍路の楽しみの一つです

***********

・・・という訳で、今回のダイジェストはこの辺で。

詳しくは、FMくらしきのOAと、Podcastでチェック!!

PR

第二十九番札所、摩尼山・国分寺のアルバムです

国分寺の開祖、行基菩薩をお祀りしている開山堂。

境内にはきれいな桜が咲いていました 。

。

桜にピントが合ってなかったのが悔やまれます。。。

(by M・前澤)

今回は各々嫌なことを想像しながらの証拠写真

きくへんろ。web のニッコリ証拠写真と比べてみると。。。(笑)

きくへんろ。web のニッコリ証拠写真と比べてみると。。。(笑)

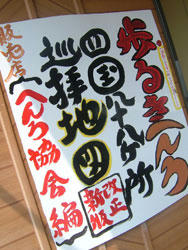

門前の商店での掲示物。

あまりに肉々しい(?)というか、もっちゃり(?)した個性的な文字だったので

写真に撮ってみました

国分寺の開祖、行基菩薩をお祀りしている開山堂。

境内にはきれいな桜が咲いていました

。

。桜にピントが合ってなかったのが悔やまれます。。。

(by M・前澤)

今回は各々嫌なことを想像しながらの証拠写真

きくへんろ。web のニッコリ証拠写真と比べてみると。。。(笑)

きくへんろ。web のニッコリ証拠写真と比べてみると。。。(笑)門前の商店での掲示物。

あまりに肉々しい(?)というか、もっちゃり(?)した個性的な文字だったので

写真に撮ってみました

今回のお参りは第二十九番札所、摩尼山・国分寺です。

平野部に位置するお寺の門前には、二期作の行われている水田が広がり、

『米どころ』である事が実感できます

歴史ある大きな山門には、カッと目を見開いた、迫力満点の仁王さま。

また、お寺の周囲の垣も、かなりの樹齢と思われる古い椿などで構成され

こちらも歴史を感じさせてくれます。

***********

山門から見える本堂の屋根は、大変珍しい茅葺き。

維持が大変ですが、昔ながらの形が残された、貴重なものです。

(この件については、後ほど、重大な事実が発覚します・・・ 。)

。)

境内に一歩足を踏み入れると、涼やかで引き締まった空気に包まれます 。

。

お参りの作法は、まず本堂、続いて大師堂という順番が本来の形ですが、

先にお勤めをしている参拝者がいらっしゃるにも関らず、後から来た者が

被せるようにお参りするのは、無作法です

その様な場合、本来の順番とは異なりますが、お大師堂が空いているなら

そちらからお参りをされたとしても、思いやりの心から出た行動ですから、

間違いではありません

***********

さて、本堂に到着しますと・・・

冒頭で『茅葺き』と紹介した屋根が、実は『桧皮葺き』である事が判明

しかしこれは、年間に決められた量しか使えないといった、茅葺き以上に

貴重なもので、その重厚さ、迫力は圧巻です

***********

境内で一行の目を引いた『酒断地蔵』さま

お地蔵さまは、我々の身代わりに苦難を引き受けて下さる仏さまですが、

願掛けをする本人も、何かしらの目標・制限を自らに課すのが通例です。

酒を断つためにお参りをした方がいたのか・・・

願掛けに際し、酒を断つという誓いを自らに課した方がいたのか・・・

酒断地蔵さまのいわれは不明です。

ただ、『断』という字は、「たつ」・「ことわる」という読み方の他に、

「言い訳無用」という意味が含まれています。

後ろ向きの気持ちで、あれこれと失敗の理由や言い訳を探すのではなく、

きっちりとけじめをつけて、前へと進む姿勢 が重要でしょう

が重要でしょう

***********

杉本さんが境内で気になったのが、『開山堂』

これは文字通り、お寺を開山された方をお祀りするお堂で、禅宗の寺院に

よく見られるそうです。

因みに、国分寺の開祖は行基菩薩さま。

弘法大師空海さまよりも前の時代に活躍されたお坊さんで、恐らく日本で

最も多くのお寺を開かれた方です。

***********

さて、皆さんお待ちかね、米裕さんの創作小咄、凸凹同行記。

たけやんが、国分寺にまつわるエピソードを、ごんたに説明しています。

国の安泰を願い、聖武天皇の命で全国に建立された国分寺。

ここ、土佐国分寺の近くには、土佐の国庁があって、歌人としても有名な

紀貫之が赴任していましたが、任期を終えて、京の都へと帰る二ヶ月前、

お気の毒な事に、七歳になる娘さんを亡くしています。

その時の悲しみを歌に詠んでいる貫之ですが、帰り着いた京の我が家は、

荒れ放題。

この家で生まれた娘さんが既に亡いという事も相まって、この世の無常、

変わらぬものなど何一つない、という事を強く感じられたようです。

お大師さまも、やはり最愛の弟子・智泉さまを若くして亡くされており、

その時の悲しみを、切々と綴っておられます。

あまりにも悲痛なお大師さまの言葉に、ごんたは

「何があっても、生き抜かねば・・・」

という思いを強くしたようです。

愛する者を失えば、悲しみがあるのは当然の事です

でも、いつまでも悲しんでばかり、悔やんでばかりいては、残された者、

旅立った者双方にとって、良い事ではありません。

死に行くその日まで、悔いなく過ごす様、悲しみの淵に沈む者のために、

そして御自身のためにも、お大師さまは教えを説いておられるのです。

***********

行基菩薩さまは、社会事業・福祉に力を注がれた方で、弘法大師さまも、

行基さまに憧れて、全国各地を行脚されました

でも、その根幹には『信仰』という基本があって、まずは拝む姿があり 、

、

その場でなされた様々な助言が、社会事業として具体化したのです 。

。

***********

・・・という訳で、今回のダイジェストはこの辺で。

詳しくは、FMくらしきのOAと、Podcastでチェック!!

平野部に位置するお寺の門前には、二期作の行われている水田が広がり、

『米どころ』である事が実感できます

歴史ある大きな山門には、カッと目を見開いた、迫力満点の仁王さま。

また、お寺の周囲の垣も、かなりの樹齢と思われる古い椿などで構成され

こちらも歴史を感じさせてくれます。

***********

山門から見える本堂の屋根は、大変珍しい茅葺き。

維持が大変ですが、昔ながらの形が残された、貴重なものです。

(この件については、後ほど、重大な事実が発覚します・・・

。)

。)境内に一歩足を踏み入れると、涼やかで引き締まった空気に包まれます

。

。お参りの作法は、まず本堂、続いて大師堂という順番が本来の形ですが、

先にお勤めをしている参拝者がいらっしゃるにも関らず、後から来た者が

被せるようにお参りするのは、無作法です

その様な場合、本来の順番とは異なりますが、お大師堂が空いているなら

そちらからお参りをされたとしても、思いやりの心から出た行動ですから、

間違いではありません

***********

さて、本堂に到着しますと・・・

冒頭で『茅葺き』と紹介した屋根が、実は『桧皮葺き』である事が判明

しかしこれは、年間に決められた量しか使えないといった、茅葺き以上に

貴重なもので、その重厚さ、迫力は圧巻です

***********

境内で一行の目を引いた『酒断地蔵』さま

お地蔵さまは、我々の身代わりに苦難を引き受けて下さる仏さまですが、

願掛けをする本人も、何かしらの目標・制限を自らに課すのが通例です。

酒を断つためにお参りをした方がいたのか・・・

願掛けに際し、酒を断つという誓いを自らに課した方がいたのか・・・

酒断地蔵さまのいわれは不明です。

ただ、『断』という字は、「たつ」・「ことわる」という読み方の他に、

「言い訳無用」という意味が含まれています。

後ろ向きの気持ちで、あれこれと失敗の理由や言い訳を探すのではなく、

きっちりとけじめをつけて、前へと進む姿勢

が重要でしょう

が重要でしょう

***********

杉本さんが境内で気になったのが、『開山堂』

これは文字通り、お寺を開山された方をお祀りするお堂で、禅宗の寺院に

よく見られるそうです。

因みに、国分寺の開祖は行基菩薩さま。

弘法大師空海さまよりも前の時代に活躍されたお坊さんで、恐らく日本で

最も多くのお寺を開かれた方です。

***********

さて、皆さんお待ちかね、米裕さんの創作小咄、凸凹同行記。

たけやんが、国分寺にまつわるエピソードを、ごんたに説明しています。

国の安泰を願い、聖武天皇の命で全国に建立された国分寺。

ここ、土佐国分寺の近くには、土佐の国庁があって、歌人としても有名な

紀貫之が赴任していましたが、任期を終えて、京の都へと帰る二ヶ月前、

お気の毒な事に、七歳になる娘さんを亡くしています。

その時の悲しみを歌に詠んでいる貫之ですが、帰り着いた京の我が家は、

荒れ放題。

この家で生まれた娘さんが既に亡いという事も相まって、この世の無常、

変わらぬものなど何一つない、という事を強く感じられたようです。

お大師さまも、やはり最愛の弟子・智泉さまを若くして亡くされており、

その時の悲しみを、切々と綴っておられます。

あまりにも悲痛なお大師さまの言葉に、ごんたは

「何があっても、生き抜かねば・・・」

という思いを強くしたようです。

愛する者を失えば、悲しみがあるのは当然の事です

でも、いつまでも悲しんでばかり、悔やんでばかりいては、残された者、

旅立った者双方にとって、良い事ではありません。

死に行くその日まで、悔いなく過ごす様、悲しみの淵に沈む者のために、

そして御自身のためにも、お大師さまは教えを説いておられるのです。

***********

行基菩薩さまは、社会事業・福祉に力を注がれた方で、弘法大師さまも、

行基さまに憧れて、全国各地を行脚されました

でも、その根幹には『信仰』という基本があって、まずは拝む姿があり

、

、その場でなされた様々な助言が、社会事業として具体化したのです

。

。***********

・・・という訳で、今回のダイジェストはこの辺で。

詳しくは、FMくらしきのOAと、Podcastでチェック!!

今回のお参りは第二十八番札所、法界山・大日寺です。

小高い山にあるこちらのお寺で、ぜひ味わって頂きたいのが、山門。

そこから見上げると、さまざまな大きさの自然石で組まれた石段の先に、

本堂の屋根が少しだけ見えており、

「登った先には、どの様な空間が広がっているのだろう?」

と、心が湧き立つ ような感覚が味わえるそうです。

ような感覚が味わえるそうです。

***********

前回の神峯寺と同様、こちらのお寺も『関所寺』の役目があったそうで、

お遍路に紛れて、犯した罪から逃れようとする者をチェックする

という、

という、

重要な役割を果たしていました。

一方、現代のお遍路も、重大な問題をはらんでいます。

経済的な裕福さに反し、人間関係などによる精神的な問題を抱える人々が

お遍路を『現実逃避の場』として考える事が多くなりました。

歩く先々で触れ合う人々の暖かさ、人情

それを味わうため、お遍路を『ゴール地点 』と考える人が増えています。

』と考える人が増えています。

しかし、お遍路はあくまでも『修行の場』です。

各地を巡る中で学んだことを、現実の生活に戻った場面で活かしてこそ、

修行は完結し、そこで初めて、お遍路が意義あるものになるのです。

***********

白い砂が敷き詰められた境内は、昔の雰囲気を残す、素晴らしい造り。

それぞれの建物を見ても、あらゆる建築様式を味わう事が出来ます。

こちらの建物、縁の柱と基礎の間に、石が挟まれています。

実は、基礎のコンクリートと木は相性が悪いため、柱の腐食を防ぐ目的で

こういった工法が取り入れられているのだそうです。

建物の下には空間があり、猫等が入らぬ様 、格子がはめ込まれています。

、格子がはめ込まれています。

これは、地面と建物を離し、風通しをよくする事によって、建物の寿命を

伸ばすための工夫です。

***********

古来、お寺のお参りとは、上まで登って行くのではなく、下からそっと、

奥ゆかしく、お参りさせて頂くものでした。

古の空気が、そのまま流れているかのようなこちらのお寺へやって来ると

「上がらせて頂くのは、勿体無い。」

・・・と、こうゆうさんは思われるそうです。

***********

さて、皆さんお待ちかね、米裕さんの創作小噺、凸凹同行記。

二十八番札所・大日寺の奥の院には、お大師さまが爪で彫られたという、

『爪彫り薬師』が祀られています。

行く先々で、お大師さま自ら彫られたり、刻まれた仏像が残っている事に

感心するごんた

すると、お大師さまに限らず、出家したお坊さんは本来、仏画や彫刻など

多くの仏さまを作られるのがお役目で、事実、現代からごく近い時代にも

全国を行脚して、たくさんの仏像を残されたお坊さんがいらっしゃる事を

ごんたに教えるたけやん。

そこでごんた、どうして、そんなに多くの仏さまを残す必要があるのか

・・・という疑問が湧いて来ました。

すると逆に、ごんたに質問するたけやん。

「お前は何故、爪彫り薬師を見たいと思うんや?」

「そら、有り難いからや。」・・・というごんた。

それがつまり、多くの仏像がつくられる答えなのでした

人を助け、救いがある事を知らしめる場所であるお寺。

そのような『有り難い場所』が数多く存在すれば、それだけ多くの人々が

救われるのです。

***********

寺院建築の見所に、屋根の、芸術的なまでの『反り』が挙げられますが、

一般住宅の屋根に当然の様に備わっている『ある物』が、寺院の屋根には

ありません。

その『ある物』とは・・・『雨樋』

実は、雨樋という物は、随分と時代が下ってから登場したものなのです。

また、一般住宅に比べて、寺院の屋根は面積が広いため、少々の雨樋では

雨を受けきる事が出来ないだけでなく、溢れた大量の雨水が跳ね返って、

建物の木材を傷める恐れがあるのです。

では、お寺の屋根に降った雨水 は、どの様に処理されているのでしょう

は、どの様に処理されているのでしょう

昔ながらの建築様式に則ったお寺の建物には、屋根の端の真下の地面に、

砂利を敷き詰めた、俗に『雨走り』と呼ばれる幅50cm程度の

溝があって、

雨水は、屋根からこの雨走りに直接落ちる仕組みになっています。

雨の朝、お堂に入らせて頂く時に、雨走りに落ちる『シャァーッ』という

心を落ち着かせてくれる音色 を味わう事が出来るのは、住職の特権・・・

を味わう事が出来るのは、住職の特権・・・

とおっしゃるのは、こうゆうさんです

***********

奥の院には、首から上の病気に効能があるとされる『爪彫り地蔵』さまが

祀られており、その横には、絶え間なく霊水が湧き出ています

穴の開いた自然石に、願事の書かれたものが数多く奉納されていますが、

この『穴の開いた』という事実は、『通ずる』という意味でもあるため、

仏教では重んじられます。

***********

・・・という訳で、今回のダイジェストはこの辺で。

詳しくは、、FMくらしきのOAと、Podcastでチェック!!

小高い山にあるこちらのお寺で、ぜひ味わって頂きたいのが、山門。

そこから見上げると、さまざまな大きさの自然石で組まれた石段の先に、

本堂の屋根が少しだけ見えており、

「登った先には、どの様な空間が広がっているのだろう?」

と、心が湧き立つ

ような感覚が味わえるそうです。

ような感覚が味わえるそうです。***********

前回の神峯寺と同様、こちらのお寺も『関所寺』の役目があったそうで、

お遍路に紛れて、犯した罪から逃れようとする者をチェックする

という、

という、重要な役割を果たしていました。

一方、現代のお遍路も、重大な問題をはらんでいます。

経済的な裕福さに反し、人間関係などによる精神的な問題を抱える人々が

お遍路を『現実逃避の場』として考える事が多くなりました。

歩く先々で触れ合う人々の暖かさ、人情

それを味わうため、お遍路を『ゴール地点

』と考える人が増えています。

』と考える人が増えています。しかし、お遍路はあくまでも『修行の場』です。

各地を巡る中で学んだことを、現実の生活に戻った場面で活かしてこそ、

修行は完結し、そこで初めて、お遍路が意義あるものになるのです。

***********

白い砂が敷き詰められた境内は、昔の雰囲気を残す、素晴らしい造り。

それぞれの建物を見ても、あらゆる建築様式を味わう事が出来ます。

こちらの建物、縁の柱と基礎の間に、石が挟まれています。

実は、基礎のコンクリートと木は相性が悪いため、柱の腐食を防ぐ目的で

こういった工法が取り入れられているのだそうです。

建物の下には空間があり、猫等が入らぬ様

、格子がはめ込まれています。

、格子がはめ込まれています。これは、地面と建物を離し、風通しをよくする事によって、建物の寿命を

伸ばすための工夫です。

***********

古来、お寺のお参りとは、上まで登って行くのではなく、下からそっと、

奥ゆかしく、お参りさせて頂くものでした。

古の空気が、そのまま流れているかのようなこちらのお寺へやって来ると

「上がらせて頂くのは、勿体無い。」

・・・と、こうゆうさんは思われるそうです。

***********

さて、皆さんお待ちかね、米裕さんの創作小噺、凸凹同行記。

二十八番札所・大日寺の奥の院には、お大師さまが爪で彫られたという、

『爪彫り薬師』が祀られています。

行く先々で、お大師さま自ら彫られたり、刻まれた仏像が残っている事に

感心するごんた

すると、お大師さまに限らず、出家したお坊さんは本来、仏画や彫刻など

多くの仏さまを作られるのがお役目で、事実、現代からごく近い時代にも

全国を行脚して、たくさんの仏像を残されたお坊さんがいらっしゃる事を

ごんたに教えるたけやん。

そこでごんた、どうして、そんなに多くの仏さまを残す必要があるのか

・・・という疑問が湧いて来ました。

すると逆に、ごんたに質問するたけやん。

「お前は何故、爪彫り薬師を見たいと思うんや?」

「そら、有り難いからや。」・・・というごんた。

それがつまり、多くの仏像がつくられる答えなのでした

人を助け、救いがある事を知らしめる場所であるお寺。

そのような『有り難い場所』が数多く存在すれば、それだけ多くの人々が

救われるのです。

***********

寺院建築の見所に、屋根の、芸術的なまでの『反り』が挙げられますが、

一般住宅の屋根に当然の様に備わっている『ある物』が、寺院の屋根には

ありません。

その『ある物』とは・・・『雨樋』

実は、雨樋という物は、随分と時代が下ってから登場したものなのです。

また、一般住宅に比べて、寺院の屋根は面積が広いため、少々の雨樋では

雨を受けきる事が出来ないだけでなく、溢れた大量の雨水が跳ね返って、

建物の木材を傷める恐れがあるのです。

では、お寺の屋根に降った雨水

は、どの様に処理されているのでしょう

は、どの様に処理されているのでしょう

昔ながらの建築様式に則ったお寺の建物には、屋根の端の真下の地面に、

砂利を敷き詰めた、俗に『雨走り』と呼ばれる幅50cm程度の

溝があって、

雨水は、屋根からこの雨走りに直接落ちる仕組みになっています。

雨の朝、お堂に入らせて頂く時に、雨走りに落ちる『シャァーッ』という

心を落ち着かせてくれる音色

を味わう事が出来るのは、住職の特権・・・

を味わう事が出来るのは、住職の特権・・・とおっしゃるのは、こうゆうさんです

***********

奥の院には、首から上の病気に効能があるとされる『爪彫り地蔵』さまが

祀られており、その横には、絶え間なく霊水が湧き出ています

穴の開いた自然石に、願事の書かれたものが数多く奉納されていますが、

この『穴の開いた』という事実は、『通ずる』という意味でもあるため、

仏教では重んじられます。

***********

・・・という訳で、今回のダイジェストはこの辺で。

詳しくは、、FMくらしきのOAと、Podcastでチェック!!

慎重に進みましょう。

慎重に進みましょう。